眼下,看視頻賺錢、玩游戲賺錢、走路賺錢……不少老年人沉迷于刷手機完成“賺錢任務”。然而,一些參與者發現,賺錢任務總是繞不開看廣告,而標榜的高收益則遲遲難兌現,甚至還可能面臨個人信息泄露等問題。

用戶與App捆綁在一起

退休后,楊寶東成為一名賺錢App玩家。他每天從起床開始,依次打開手機里的10余個賺錢APP,做任務。在兩年多的時間內,他下載的APP種類五花八門,包括看廣告賺錢的、猜成語賺錢的、玩游戲賺錢的。“有的App號稱走路、吃飯、購物、睡覺都能賺錢。”

楊寶東計算,把手頭的10余款軟件同時使用起來,每天都刷,1個月下來能賺到100元左右。

另一位賺錢App玩家王海濱透露,一些App在用戶新注冊時會表現得很大方,一上來送十幾元錢的新人券,用戶把錢存在了App內的錢包里,情緒立馬高漲起來。“我用過的一款App,用到后面要賺取1元的獎勵金,得瀏覽500分鐘各類視頻、廣告,攢夠30元獎勵金才能兌換,合計要花費250小時。”

中國科學院大學傳播學院教授張增一分析,為了將已經獲得的代幣兌現,用戶或繼續堅持簽到、做任務,或邀請更多好友參與其中,而這些操作又能讓用戶獲得更多積分。最終,用戶與App捆綁在一起,難以停下。

可能搭上了個人信息

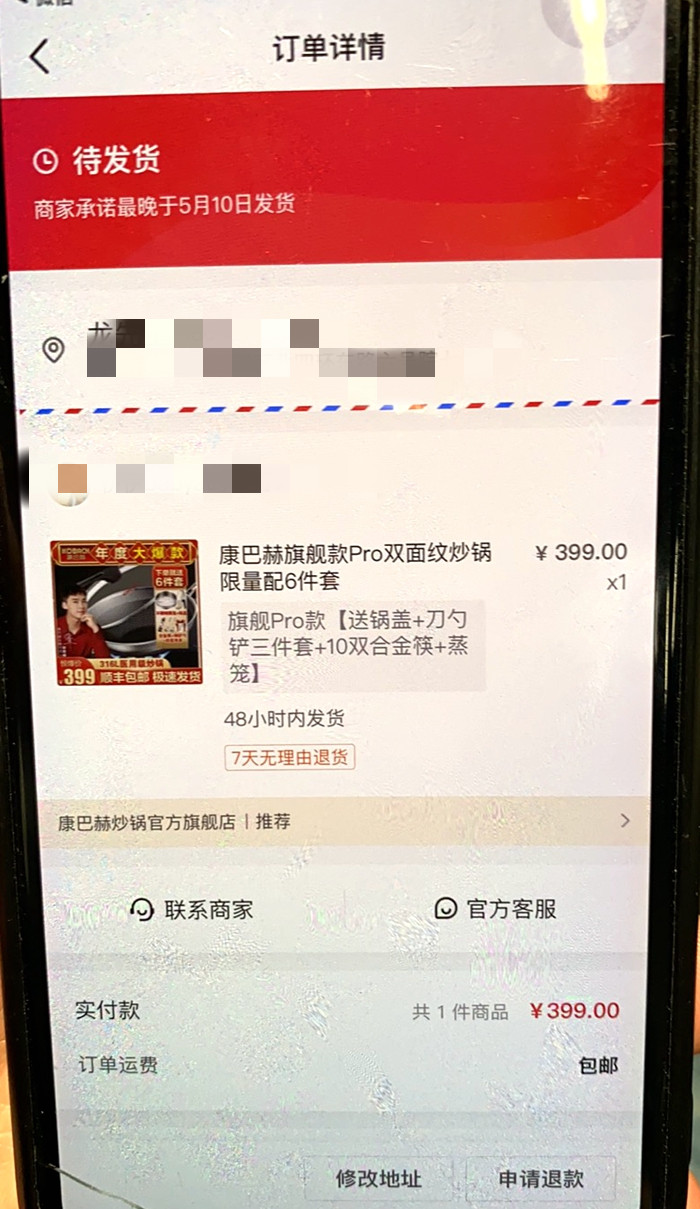

日前,青島市民金健在一款App上關注了一個領取100元紅包的活動,剛點擊進入,系統就顯示已獲得98元,只要做任務就能領取100元。“任務越往后越難,不僅要邀請好友,還要購買商品。”金健說,到達99.2元時,他花10元購買了一瓶洗手液,金額只增長到99.21元,他便放棄了。幾天后,頁面顯示活動結束。

北京的于大爺偶然發現了一款猜歌名賺錢的App,要求猜對50首歌,就能順利提現。于大爺說,剛開始都是老歌,每猜對一首,系統就會提示1~2元到賬。越往后新歌越多,每猜錯一次,系統就會播放一段幾十秒的廣告。“好不容易猜對了50首歌,可以提現98元。但系統卻顯示每次只能提現0.3元,需要操作300多次,期間還有漫長的廣告。”最終,于大爺放棄了提現。

記者在采訪中了解到,一些使用過賺錢App的用戶,下載后沒多久,手機上就開始頻繁接到騷擾電話,內容包括網貸、刷單等。王海濱說,一些賺錢App在做任務時需要跳轉其他界面進行軟件下載,且必須要進行注冊、實名認證。“個人信息輕易地就被收集打包賣出去了,本來是去賺錢的,沒承想自己成了‘商品’。”

行業還需規范

張增一表示,賺錢App創造了一個門檻極低的賺錢方式,勾起了人們試一試的愿望,契合了大多數人“閑著也是閑著、反正也沒啥損失”的心理。一些賺錢App確實不騙錢,但它利用使用者的時間、社交關系、手機內存,占據注意力,使用者不是在賺錢App上賺錢,而是淪為它們賺錢的工具。

陜西知名公益律師趙良善表示,根據廣告法,如果廣告主或者App經營者通過宣傳套路消費者、或者通過廣告誘導消費者做出錯誤意思表示,例如授權個人信息、個人隱私,從而致使被他人非法搜集冒用的;廣告內容與實際情況不符,設置任務和實際宣傳出入很大,或者惡意夸大App使用效果導致消費者下載使用的,廣告主及App經營者均有投放虛假廣告的嫌疑,均可根據廣告法予以處罰。

?中國互聯網違法和不良信息舉報中心

?中國互聯網違法和不良信息舉報中心